资讯详细

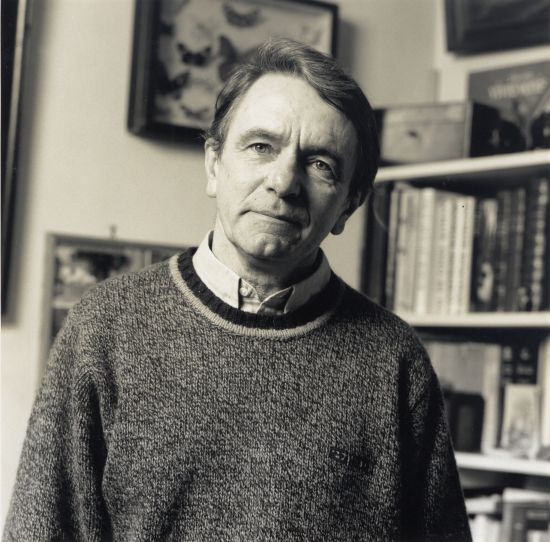

雅克·朗西埃

雅克·朗西埃在一片“朗来了”的呼声中,法国哲学家雅克·朗西埃开始了他的首次中国之行。5月12日,朗西埃在尤伦斯当代艺术中心发表演讲《什么是当代艺术的时间?》,从分析艾未未、潘公凯、陈界仁等人的艺术作品中阐释艺术中的“时间”、“空间”、“共识”等关键词。

撰文:程媛媛

此次我演讲的问题有两个,第一个问题谈人们如何才能够描述当代艺术所发生在其中的“时间”?当代艺术是如何在这个“时间”上发生的,在多深的程度上跟从或者依附于这个“时间”?第二个问题,当代艺术是如何来定义这个即作为作品本身的构成因素,又作为作品展示形式的时间呢?而这两个问题的碰撞便产生了第三个问题:人们所说的“当代”这个形容词是什么意思。在当代艺术里,“当代”的意思是极为复杂的,我用一些作品来追究这个问题,而之选用这些作品作为例子,只是因为与演讲主题相关,并不是说这些是好艺术的榜样。

首先以我六年前在泰特利物浦的展览上看过的一件艾未未的作品为例,这是件讽刺塔特林《第三国际纪念塔》的作品。塔特林是想借《第三国际纪念塔》来表达对社会主义信念的一个行动只是一个信念,因为它从来没有被建设过。在艾未未的作品当中很容易看出一种挖苦,他就是想让人们看到以前这种伟大的人物在如今液态化的时代里,已经变成漂浮在水上的东西了。这个作品图解了两个时代的对比,现在的这个世界是在与过去的对比中被激活了的,过去的伟大壮举在现在都没有了着落。但是,这样思考现代性,当代性以及后现代性就太过简单了。从这件作品出发的话就要暂时撇开“现代”与“后现代”词语之间的图示,应该直截了当地问,在一件作品当中,它如何与它所处的时代达到一种契合的状态?这些作品即具有“艺术性”,又具有“当代性”,他们两者之间具有什么关系?艾未未对塔特林作品的当代的复制可以带出很多东西,为我们提供一个讨论背景,他的作品并不是在嘲讽,而是重在强调对时间和空间的再分配。当代艺术家可以嘲讽现代主义艺术家的幻想,但是当代艺术家保留和加强了1920年代以来“艺术成为生活”这样一个立场的主要观点。总结为一句话,当代艺术也应该像当年所倡导的那样成为一种“一般的艺术”。当代艺术在今天不是一个类型名词,而是集合了各种各样的艺术,比如音乐、电影、绘画,是不再对各种艺术作区分的艺术。

在上届威尼斯双年展中国馆里我看到了潘公凯的作品,他的作品讲到了当代艺术家如何传承中国传统艺术,作品不仅传达了中国传统的主题和记忆,也反映了中国的一些哲学原则。不过,传统绘画被他转变成一个当代的装置,观众是在一个隧道里的特定空间看它,看的时候发现这个雪是在往莲花上下的,甚至能体会到现场的湿度。我认为,当代艺术仍然是忠于1920年代以来的革命先锋派的时代的,并不是我们简单嘲讽就够了。关键点不是我们是否相信的问题,而是时间和空间的问题,当代艺术从1920年代的艺术那里继承了建筑式的混合—不同形式的艺术混合在一起,录像、电影、装置等等,但这种“建筑”不再是为了建构一种新的当下的形式,也不是为了庇护或者象征生命,而是为了在特定的艺术的空间中可以被“穿过”和观看。它成为一种历史性的空间,艺术同时保留和质疑它的过去,时间和空间在此混合,也质疑着我们的当下。

“共识”在20世纪的欧洲是占统治地位的思想,这同时表现在经济、政治等各个方面。这种共识存在着一种历史必然性的观点—只有一种时间,一种现实,一种时间演进的方式。而这种时间是被某种内在必然性所定向的。共识是对感性历史的一拍即合。感性有三种意思,一个是方向,一个是时间定位,第三个是这个时间定位的意义。关于时间定位的意义,这本来是我们对可读性、可感性的形式的理解,它同时也是一种我们对世界的感受,有时候是我们强加到自身的具体经验里去的。这就是我所说的共识的意思。如果你感受的东西,往往是与现实里面的规则、法则合拍的,思考它们的方式,往往可以通过因果关系就能够解决。这种新的主导方法是这样来起作用的:它通过使我们感到和想到有一种独特的现实,一种独特的方向,将我们的经验关进一个一切都已经很明显,而且无法逃避的框架当中,这样就构成了共识。从共识的观念可以推导出另一个相反的观念,就是异感或者异识。而现在所说的“异感”,则是通过发明出新的表现事物的形式、新的展示方式间的关系模式,最终打乱时间,将不同的时间引入同一时间之中。

十年前,概念艺术家通过创作非物质的作品,那些无法在艺术市场中买卖的作品,来表示他们对市场法则的反对。看来艺术在当代又似乎逆转了这样的方向,策略倒过来了,是用它的物质的力量来拒绝那个将整个世界变成非物质性的主导的幻想。这不是用物质的现实来对抗幻想的问题。虚构并非幻想,重点在于不要将虚构与现实对立。虚构可以起到一种连接作用,将不同的表现事物的方式,不同的智性模式连接起来。于是对立不再存于现实与虚构之间,而是存在于不同的现实的感知中。

在陈界仁的《工厂》里,不同的时间和不同的表现时间的方式混合在一起:已经废弃的工厂内仍然杂乱地摆放着从前的旧机器和物件,时间是凝固的。在这个空间之内艺术家混合了三种时间:缝纫的过程—艺术家安排了两个从前的工人重现她们的工作;资本的时间,它本身就包含了两种时间:两个工人像雕像一样站在废弃工厂内,一部旧宣传片儿里活动着的工厂。我觉得有意思的是表现时间的不同视觉形式:黑白宣传片给出的是一个纪录片式的全景,彼时工厂一切运转正常;与之相反,一位工人长时间缓慢地穿线的镜头则是刻意安排,包括大量特写镜头,使用的是故事片的方式,这种过分强调又与废弃工厂镜头里营造的舞台感相逆。于是观众所看到的既是各种时间的混合,也是各种虚构的混合。异感出现在将过去的时间安插进现在的时间,萦绕着当下。我所说的异感就产生在这种不同的时间的混合状态里,异感也是自我解放的起点。

当代艺术中虚构的内容与当代艺术的场地部署之间的错综关系,在今天变得更加纠结。如果我们考虑一下当代艺术所展示的时间模式的话便经常会注意到,在过去的二十多年当中当代艺术已经被双年展化了。全世界各地都是一个接一个的双年展,显然,双年展所指示的,不是一个阶段性的形式,它本身向我们展示了如何去占领当代艺术的自由和免费的空间的方法。双年展是一个巨大的空间,在其中可以看到所有占领废弃的工厂和仓库的作品。它也是一个时间扭曲的空间,扭曲的方式有两种,一种是时间被这么多的视频作品的回放所扭曲,这些回放与重复的时间与引导的时间、与正常的时间的流动、与我们通常看到的因果关系对立起来;另外一个是看完所有视频作品的时间,会远远超过展览的开放时间。所以说,这个超过,这种过度,不是偶然的,它仿佛向我们标志,相对于工业、做生意的时间,艺术时间的异质性。就是工业、做生意的时间与艺术的时间,两者是相异的。